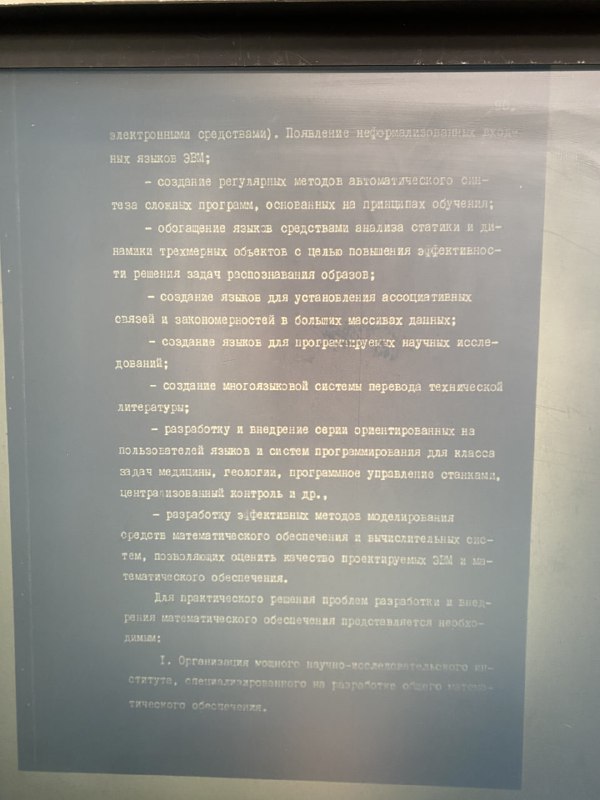

В 1970-х годах была подготовлена обширная программа, рассчитанная на двадцать-двадцать пять лет развития вычислительной техники и информационно-поисковых систем. Читается она сегодня, словно рукопись, случайно доставшаяся из будущего: почти каждая формулировка перекликается с тем, что спустя десятилетия стало в мире повседневной цифровой реальностью. Авторы исходили из тогдашних достижений советских школ кибернетики, математической лингвистики и теории управления, но мыслили заметно шире имевшейся элементной базы. Они описывали «регулярные методы автоматического синтеза сложных программ на основе принципов обучения», то есть то, что мы теперь называем генеративными алгоритмами и системами наподобие современных AlphaCode или GitHub Copilot. Говорили о «расширении языков средствами анализа статических и динамических трёхмерных объектов» — прямом прообразе компьютерного зрения и инженерных CAD-сред. Упоминали «ассоциативные связи в больших массивах информации» — типичную для¬ нас задачу Big Data и графовых баз.

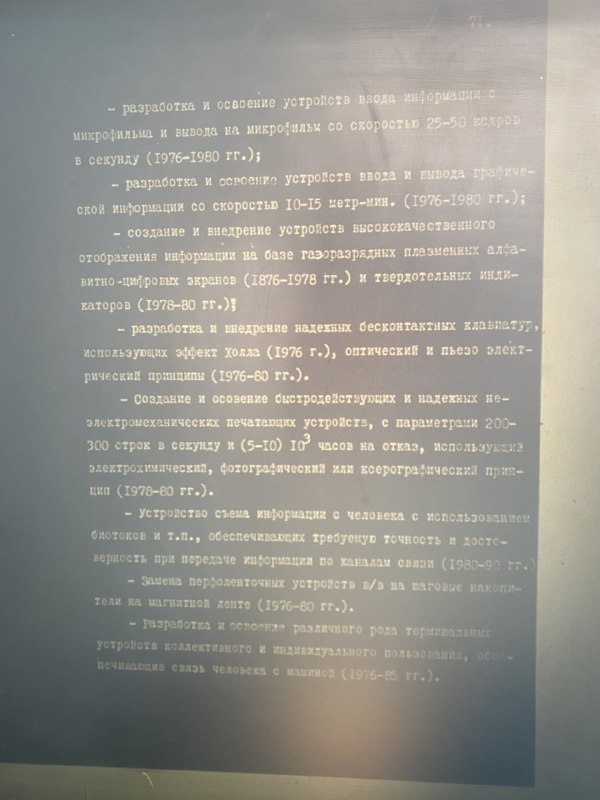

Не меньше внимания уделялось взаимодействию человека и машины. К середине 1980-х исследователи планировали добиться голосового ввода-вывода с точностью девяносто девять целых, девятьсот девяносто девять тысячных процента, а к началу 1990-х — обеспечить управление ЭВМ посредством биотоков. Именно такие амбиции мы сегодня наблюдаем в массовых голосовых ассистентах и в первых клинических имплантах нейроинтерфейсов. В аппаратных разделах встречаются проект плазменных и твёрдотельных дисплеев, бесконтактные холловские клавиатуры, лазерные принтеры, быстродействующие терминалы для «коллективного и индивидуального пользования» — фактически прообразы персонального компьютера и смартфона.

Весь этот авангард остался, однако, преимущественно на бумаге. Главная причина — разрыв между алгоритмической дерзостью замысла и состоянием отечественной полупроводниковой промышленности: без микросхем достаточной степени интеграции сложные идеи оказывались технически неисполнимы. Пятилетний ритм плановой экономики задавал инерцию; любые корректировки требовали нового постановления, а значит — времени. Отсутствие массового пользовательского рынка лишало разработчиков критически важной обратной связи, а информационная изоляция ограничивала доступ к мировым стандартам и публикациям. В результате пророчества реализовались, но на других континентах и под другими брендами.

Тем не менее сама точность этих прогнозов впечатляет и служит напоминанием: формулировать технологическое будущее порой легче, чем создать институциональные условия, в которых оно станет реальностью. Советская программа конца семидесятых — это не столько перечень несбывшихся надежд, сколько иллюстрация того, как идеи могут опережать физическую возможность их воплощения. Она демонстрирует, что знание, лишённое гибких институтов, рынка и глобальной кооперации, превращается в наследие для чужих успехов. И всё же даже такой исход оправдывает интеллектуальное усилие: без тех давних формулировок, возможно, и мировая цифровая эра пришла бы заметно позднее.

Не меньше внимания уделялось взаимодействию человека и машины. К середине 1980-х исследователи планировали добиться голосового ввода-вывода с точностью девяносто девять целых, девятьсот девяносто девять тысячных процента, а к началу 1990-х — обеспечить управление ЭВМ посредством биотоков. Именно такие амбиции мы сегодня наблюдаем в массовых голосовых ассистентах и в первых клинических имплантах нейроинтерфейсов. В аппаратных разделах встречаются проект плазменных и твёрдотельных дисплеев, бесконтактные холловские клавиатуры, лазерные принтеры, быстродействующие терминалы для «коллективного и индивидуального пользования» — фактически прообразы персонального компьютера и смартфона.

Весь этот авангард остался, однако, преимущественно на бумаге. Главная причина — разрыв между алгоритмической дерзостью замысла и состоянием отечественной полупроводниковой промышленности: без микросхем достаточной степени интеграции сложные идеи оказывались технически неисполнимы. Пятилетний ритм плановой экономики задавал инерцию; любые корректировки требовали нового постановления, а значит — времени. Отсутствие массового пользовательского рынка лишало разработчиков критически важной обратной связи, а информационная изоляция ограничивала доступ к мировым стандартам и публикациям. В результате пророчества реализовались, но на других континентах и под другими брендами.

Тем не менее сама точность этих прогнозов впечатляет и служит напоминанием: формулировать технологическое будущее порой легче, чем создать институциональные условия, в которых оно станет реальностью. Советская программа конца семидесятых — это не столько перечень несбывшихся надежд, сколько иллюстрация того, как идеи могут опережать физическую возможность их воплощения. Она демонстрирует, что знание, лишённое гибких институтов, рынка и глобальной кооперации, превращается в наследие для чужих успехов. И всё же даже такой исход оправдывает интеллектуальное усилие: без тех давних формулировок, возможно, и мировая цифровая эра пришла бы заметно позднее.

👍81❤17🔥13😁2😢2

group-telegram.com/USSResearch/5713

Create:

Last Update:

Last Update:

В 1970-х годах была подготовлена обширная программа, рассчитанная на двадцать-двадцать пять лет развития вычислительной техники и информационно-поисковых систем. Читается она сегодня, словно рукопись, случайно доставшаяся из будущего: почти каждая формулировка перекликается с тем, что спустя десятилетия стало в мире повседневной цифровой реальностью. Авторы исходили из тогдашних достижений советских школ кибернетики, математической лингвистики и теории управления, но мыслили заметно шире имевшейся элементной базы. Они описывали «регулярные методы автоматического синтеза сложных программ на основе принципов обучения», то есть то, что мы теперь называем генеративными алгоритмами и системами наподобие современных AlphaCode или GitHub Copilot. Говорили о «расширении языков средствами анализа статических и динамических трёхмерных объектов» — прямом прообразе компьютерного зрения и инженерных CAD-сред. Упоминали «ассоциативные связи в больших массивах информации» — типичную для¬ нас задачу Big Data и графовых баз.

Не меньше внимания уделялось взаимодействию человека и машины. К середине 1980-х исследователи планировали добиться голосового ввода-вывода с точностью девяносто девять целых, девятьсот девяносто девять тысячных процента, а к началу 1990-х — обеспечить управление ЭВМ посредством биотоков. Именно такие амбиции мы сегодня наблюдаем в массовых голосовых ассистентах и в первых клинических имплантах нейроинтерфейсов. В аппаратных разделах встречаются проект плазменных и твёрдотельных дисплеев, бесконтактные холловские клавиатуры, лазерные принтеры, быстродействующие терминалы для «коллективного и индивидуального пользования» — фактически прообразы персонального компьютера и смартфона.

Весь этот авангард остался, однако, преимущественно на бумаге. Главная причина — разрыв между алгоритмической дерзостью замысла и состоянием отечественной полупроводниковой промышленности: без микросхем достаточной степени интеграции сложные идеи оказывались технически неисполнимы. Пятилетний ритм плановой экономики задавал инерцию; любые корректировки требовали нового постановления, а значит — времени. Отсутствие массового пользовательского рынка лишало разработчиков критически важной обратной связи, а информационная изоляция ограничивала доступ к мировым стандартам и публикациям. В результате пророчества реализовались, но на других континентах и под другими брендами.

Тем не менее сама точность этих прогнозов впечатляет и служит напоминанием: формулировать технологическое будущее порой легче, чем создать институциональные условия, в которых оно станет реальностью. Советская программа конца семидесятых — это не столько перечень несбывшихся надежд, сколько иллюстрация того, как идеи могут опережать физическую возможность их воплощения. Она демонстрирует, что знание, лишённое гибких институтов, рынка и глобальной кооперации, превращается в наследие для чужих успехов. И всё же даже такой исход оправдывает интеллектуальное усилие: без тех давних формулировок, возможно, и мировая цифровая эра пришла бы заметно позднее.

Не меньше внимания уделялось взаимодействию человека и машины. К середине 1980-х исследователи планировали добиться голосового ввода-вывода с точностью девяносто девять целых, девятьсот девяносто девять тысячных процента, а к началу 1990-х — обеспечить управление ЭВМ посредством биотоков. Именно такие амбиции мы сегодня наблюдаем в массовых голосовых ассистентах и в первых клинических имплантах нейроинтерфейсов. В аппаратных разделах встречаются проект плазменных и твёрдотельных дисплеев, бесконтактные холловские клавиатуры, лазерные принтеры, быстродействующие терминалы для «коллективного и индивидуального пользования» — фактически прообразы персонального компьютера и смартфона.

Весь этот авангард остался, однако, преимущественно на бумаге. Главная причина — разрыв между алгоритмической дерзостью замысла и состоянием отечественной полупроводниковой промышленности: без микросхем достаточной степени интеграции сложные идеи оказывались технически неисполнимы. Пятилетний ритм плановой экономики задавал инерцию; любые корректировки требовали нового постановления, а значит — времени. Отсутствие массового пользовательского рынка лишало разработчиков критически важной обратной связи, а информационная изоляция ограничивала доступ к мировым стандартам и публикациям. В результате пророчества реализовались, но на других континентах и под другими брендами.

Тем не менее сама точность этих прогнозов впечатляет и служит напоминанием: формулировать технологическое будущее порой легче, чем создать институциональные условия, в которых оно станет реальностью. Советская программа конца семидесятых — это не столько перечень несбывшихся надежд, сколько иллюстрация того, как идеи могут опережать физическую возможность их воплощения. Она демонстрирует, что знание, лишённое гибких институтов, рынка и глобальной кооперации, превращается в наследие для чужих успехов. И всё же даже такой исход оправдывает интеллектуальное усилие: без тех давних формулировок, возможно, и мировая цифровая эра пришла бы заметно позднее.

BY USSResearch

Share with your friend now:

group-telegram.com/USSResearch/5713