#этот_день_в_истории_средних_веков

Сегодня, 30 июня в:

- 718 году в Зальцбурге умерла Эрентруда, покровительница этого города и первая настоятельница бенедиктинского женского монастыря Ноннберг, основанного Святым Рупертом

- 763 году победа византийских войск во главе с императором Константином V Копронимом над болгарской армией Хана Телеца в битве при Анхиало.

- 888 году умер Этельред, англосаксонский архиепископ Кентерберийский с 870 г.

- 1045 году умер Радбот, граф в Клетгау, строитель так называемого ястребиного замка, то есть замка в Габсбурге, Швейцария. Этот замок считается родовым гнездом Габсбургов. «Ястребиный замок» — в честь ястреба, который сел на только что отстроенные стены крепости.

- 1139 году в Бамберге умер Оттон, епископ Бамбергский с 1102 года, канцлер императора Генриха IV Салитского, миссионер, называемый „апостолом Померании” и „отцом монастырей”, католический святой.

- 1181 году умер Хью де Кевилиок, пятый граф Честера англо-нормандского происхождения.

Сегодня, 30 июня в:

- 718 году в Зальцбурге умерла Эрентруда, покровительница этого города и первая настоятельница бенедиктинского женского монастыря Ноннберг, основанного Святым Рупертом

- 763 году победа византийских войск во главе с императором Константином V Копронимом над болгарской армией Хана Телеца в битве при Анхиало.

- 888 году умер Этельред, англосаксонский архиепископ Кентерберийский с 870 г.

- 1045 году умер Радбот, граф в Клетгау, строитель так называемого ястребиного замка, то есть замка в Габсбурге, Швейцария. Этот замок считается родовым гнездом Габсбургов. «Ястребиный замок» — в честь ястреба, который сел на только что отстроенные стены крепости.

- 1139 году в Бамберге умер Оттон, епископ Бамбергский с 1102 года, канцлер императора Генриха IV Салитского, миссионер, называемый „апостолом Померании” и „отцом монастырей”, католический святой.

- 1181 году умер Хью де Кевилиок, пятый граф Честера англо-нормандского происхождения.

Создание Кириллом и Мефодием славянской азбуки; перевод на славянский язык Апостола и Евангелия. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV века

Священное писание и богослужебная литература пришли на Русь практически в готовом виде: большое количество текстов были переведены на церковнославянский язык сначала в Моравии при Кирилле и Мефодии (в 860–80-е годы), а потом, чуть позднее, в X веке, в Болгарии, где какое-то время процветало собственное христианское государство.

Священное писание и богослужебная литература пришли на Русь практически в готовом виде: большое количество текстов были переведены на церковнославянский язык сначала в Моравии при Кирилле и Мефодии (в 860–80-е годы), а потом, чуть позднее, в X веке, в Болгарии, где какое-то время процветало собственное христианское государство.

Дорогие подписчики, вы говорили: админ делай шортсы, ну админ взял и сделал! Представляю вам первый Shorts.

https://youtube.com/shorts/evdKE80yHJs?feature=share

https://youtube.com/shorts/evdKE80yHJs?feature=share

YouTube

Сколько было крестовых походов? #крестовыепоходы #история #крестоносцы

Крестовая экспедиция 1202–1204 гг.

Ч.1

Когда в 1198 г. Иннокентий III взошел на папский престол, организация нового крестового похода с целью отвоевания утраченного в 1187 г. христианами Иерусалима стала едва ли не главной целью его политики. Уже 15 августа 1198 г. была издана булла Post miserabile, в которой папа напоминал о том, что «после плачевной утраты Иерусалимского региона (Post miserabile Hierosolymitana regionum excidium), после достойного слез поражения народа христианского» Святая Земля — «наследие христиан» — находится в руках неверных, а «Гроб Господень осквернен и обесславлен нечестивыми». Понтифик призывал христиан защитить свои святыни и отправиться в новый поход. Для успеха будущей экспедиции, как всегда, был необходим мир в Европе (о чем понтифики постоянно напоминали), и папа в своей булле призывал европейских государей кончить споры, нанесшие огромный вред еще делу экспедиции 1189–1192 гг., и обратить внимание на Восток. Впервые в истории крестоносного движения понтифик обязал прелатов оказать поддержку походу, прислав воинов или собрав денежные средства, а также в соответствии с введенными им новшествами, о которых мы уже говорили, обещал отпущение грехов и прочие привилегии тем мирянам, кто снарядит воина в экспедицию или пожертвует чем-то из своего имущества ради общего дела.

Проповедь похода вел приходской священник Фульк из Нейи, известный своим красноречием (его часто сравнивали с Петром Отшельником) — он жарко обличал типичные для этого времени нравы христианского общества — алчность, стяжательство — и воспевал очистительные функции крестового похода. Священник начал проповедовать прямо на рыцарском турнире в Шампани, прервав пламенной речью рыцарскую забаву. Фульк из Нейи добился своей цели — сотни баронов и рыцарей Шампани и Фландрии примкнули к крестоносной армии. Как и в Первом крестовом походе, то были в основном сеньоры северной Франции, предводительствовал которыми граф Тибо III Шампанский. Хотя главной целью похода был Иерусалим, решено было сначала направить удар на Египет (Вавилонию), который к тому времени считался самым мощным оплотом мусульманского Востока. Потому участники этого похода оставляют традиционные пути крестоносцев в Святую Землю и решают переправиться через Средиземное море с помощью Венеции — с этой целью они посылают своих представителей в Светлейшую (Serenissima) республику для заключения договора. Дож Энрико Дандоло, 90-летний слепой правитель Венеции, требует за переправу через море неслыханную цену — 85 тысяч серебряных марок. Весной 1202 г. крестоносцы в состоянии выплатить только сумму в 50 тысяч. И тогда дож вынуждает рыцарей приступить к штурму далматинского города Задара, с тем чтобы за счет награбленной добычи расплатиться с долгами. В ноябре 1203 г. город взят и разграблен. Иннокентий III реагирует на события весьма жестко: он требует продолжить путь к Иерусалиму и грозит крестоносцам отлучением от Церкви. В это время во главе баронов стоит уже не Тибо III Шампанский, скончавшийся в пути, а Бонифаций I Монферратский, тесно связанный через своих родственников с семьей Исаака II Ангела — византийского императора, только что свергнутого с престола и ослепленного его братом. — Алексеем III. Предводительство Бонифация Монферратского, близкого гибеллинам и норманнам, придает походу особое направление. Именно с маркграфом Монферратским и другими феодалами ведет переговоры чудом сбежавший из византийской столицы сын Исаака Ангела Алексей. Он слезно молит крестоносцев помочь вернуть престол его отцу и сулит им за это невероятно щедрое вознаграждение, обещая также подчинение греческой Церкви латинской.

Ч.1

Когда в 1198 г. Иннокентий III взошел на папский престол, организация нового крестового похода с целью отвоевания утраченного в 1187 г. христианами Иерусалима стала едва ли не главной целью его политики. Уже 15 августа 1198 г. была издана булла Post miserabile, в которой папа напоминал о том, что «после плачевной утраты Иерусалимского региона (Post miserabile Hierosolymitana regionum excidium), после достойного слез поражения народа христианского» Святая Земля — «наследие христиан» — находится в руках неверных, а «Гроб Господень осквернен и обесславлен нечестивыми». Понтифик призывал христиан защитить свои святыни и отправиться в новый поход. Для успеха будущей экспедиции, как всегда, был необходим мир в Европе (о чем понтифики постоянно напоминали), и папа в своей булле призывал европейских государей кончить споры, нанесшие огромный вред еще делу экспедиции 1189–1192 гг., и обратить внимание на Восток. Впервые в истории крестоносного движения понтифик обязал прелатов оказать поддержку походу, прислав воинов или собрав денежные средства, а также в соответствии с введенными им новшествами, о которых мы уже говорили, обещал отпущение грехов и прочие привилегии тем мирянам, кто снарядит воина в экспедицию или пожертвует чем-то из своего имущества ради общего дела.

Проповедь похода вел приходской священник Фульк из Нейи, известный своим красноречием (его часто сравнивали с Петром Отшельником) — он жарко обличал типичные для этого времени нравы христианского общества — алчность, стяжательство — и воспевал очистительные функции крестового похода. Священник начал проповедовать прямо на рыцарском турнире в Шампани, прервав пламенной речью рыцарскую забаву. Фульк из Нейи добился своей цели — сотни баронов и рыцарей Шампани и Фландрии примкнули к крестоносной армии. Как и в Первом крестовом походе, то были в основном сеньоры северной Франции, предводительствовал которыми граф Тибо III Шампанский. Хотя главной целью похода был Иерусалим, решено было сначала направить удар на Египет (Вавилонию), который к тому времени считался самым мощным оплотом мусульманского Востока. Потому участники этого похода оставляют традиционные пути крестоносцев в Святую Землю и решают переправиться через Средиземное море с помощью Венеции — с этой целью они посылают своих представителей в Светлейшую (Serenissima) республику для заключения договора. Дож Энрико Дандоло, 90-летний слепой правитель Венеции, требует за переправу через море неслыханную цену — 85 тысяч серебряных марок. Весной 1202 г. крестоносцы в состоянии выплатить только сумму в 50 тысяч. И тогда дож вынуждает рыцарей приступить к штурму далматинского города Задара, с тем чтобы за счет награбленной добычи расплатиться с долгами. В ноябре 1203 г. город взят и разграблен. Иннокентий III реагирует на события весьма жестко: он требует продолжить путь к Иерусалиму и грозит крестоносцам отлучением от Церкви. В это время во главе баронов стоит уже не Тибо III Шампанский, скончавшийся в пути, а Бонифаций I Монферратский, тесно связанный через своих родственников с семьей Исаака II Ангела — византийского императора, только что свергнутого с престола и ослепленного его братом. — Алексеем III. Предводительство Бонифация Монферратского, близкого гибеллинам и норманнам, придает походу особое направление. Именно с маркграфом Монферратским и другими феодалами ведет переговоры чудом сбежавший из византийской столицы сын Исаака Ангела Алексей. Он слезно молит крестоносцев помочь вернуть престол его отцу и сулит им за это невероятно щедрое вознаграждение, обещая также подчинение греческой Церкви латинской.

Крестовая экспедиция 1202–1204 гг.

Ч.2

17 июля 1203 г. крестоносцы в первый раз штурмуют Константинополь и восстанавливают на престоле Исаака II Ангела вместе сыном— Алексеем IV. Однако Ангелы не имели возможности выполнить данные латинянам обещания. Терпение крестоносцев, ждущих награду за помощь грекам, таяло очень быстро, но едва ли не быстрее росло недовольство константинопольских жителей всевластием западных рыцарей. И вот в результате народного мятежа в начале 1204 г. отец и сын теряют престол, а византийский вельможа Алексей Дука, прозванный Мурзуфлом (букв, «насупленный»), ярый противник латинян, становится новым императором под именем Алексея V. Вскоре после этого Исаак II Ангел умирает в темнице, а его сына Мурзуфл приказывает задушить. Тем временем, не дождавшись уплаты за свою помощь, крестоносцы решают вознаградить себя сами — 14 апреля 1204 г. они вторично штурмуют византийскую столицу. Этот день стал роковым для Константинополя. «Царский город» был подвергнут беспощадному разгрому и грабежу. Захватив византийскую столицу, крестоносцы проявили по отношению к жителям невероятную жестокость, творя акты насилия и разбоя. Они также разграбили сказочные сокровища и богатства Константинополя, которые еще во времена Первого крестового похода вызывали у них зависть и восхищение. Очевидец событий, византийский историк Никита Хониат писал по этому поводу: «Итак, прекрасный город Константина, предмет всеобщих похвал и повсюдных разговоров, был истреблен огнем, унижен, разграблен и лишен всего имущества… бродяжническими западными племенами, большею частию мелкими и безвестными, двинувшимися против нас под благовидным предлогом небольшого уклонения от предпринятого будто бы пути на помощь Исааку Ангелу…»

После разгрома Константинополя награбленные в столице реликвии потоком хлынули в Европу, где теперь почти в каждом феодальном владении появились частицы драгоценных святынь, похищенных в Византии. Очень скоро слух о разграблении «царского города» дошел до Западной Европы. Гневно и резко отозвался на разгром Константинополя папа Иннокентий III. «Как теперь, — писал он в письме легату Петру, — привести греческую Церковь к церковному союзу и верности Святому Престолу, если она подверглась таким гонениям и испытала такие горести, что ныне она, и не без причины, ненавидит латинян пуще, чем псов».

Понтифик осознал весь ужас содеянного участниками, но оказался неспособен предотвратить беду средствами церковной власти. На самом деле, армии крестоносцев обычно сопровождали папские легаты, но папам и их представителям каноническое право настрого запрещало брать в руки оружие и тем самым делало их зависимыми от мирских правителей, которые — и лишь они — могли осуществлять военное командование. Как только армия двинулась в путь, у папы было мало возможностей контролировать поход, и руководство крестоносной экспедиции могло ускользнуть из его рук. Трагическая травестия крестового похода 1202–1204 гг. — красноречивое тому подтверждение. Впоследствии папа, смирившись с политическими итогами произошедших событий, извлек из создавшейся ситуации всю пользу для западной Церкви. Но нет сомнения, что этот поход стал, по словам понтифика, следствием «уклонения от пути», никак им не предвиденного, и что Иннокентий III отнюдь не обдумывал заранее план завоевания Константинополя и византийских земель.

Ч.2

17 июля 1203 г. крестоносцы в первый раз штурмуют Константинополь и восстанавливают на престоле Исаака II Ангела вместе сыном— Алексеем IV. Однако Ангелы не имели возможности выполнить данные латинянам обещания. Терпение крестоносцев, ждущих награду за помощь грекам, таяло очень быстро, но едва ли не быстрее росло недовольство константинопольских жителей всевластием западных рыцарей. И вот в результате народного мятежа в начале 1204 г. отец и сын теряют престол, а византийский вельможа Алексей Дука, прозванный Мурзуфлом (букв, «насупленный»), ярый противник латинян, становится новым императором под именем Алексея V. Вскоре после этого Исаак II Ангел умирает в темнице, а его сына Мурзуфл приказывает задушить. Тем временем, не дождавшись уплаты за свою помощь, крестоносцы решают вознаградить себя сами — 14 апреля 1204 г. они вторично штурмуют византийскую столицу. Этот день стал роковым для Константинополя. «Царский город» был подвергнут беспощадному разгрому и грабежу. Захватив византийскую столицу, крестоносцы проявили по отношению к жителям невероятную жестокость, творя акты насилия и разбоя. Они также разграбили сказочные сокровища и богатства Константинополя, которые еще во времена Первого крестового похода вызывали у них зависть и восхищение. Очевидец событий, византийский историк Никита Хониат писал по этому поводу: «Итак, прекрасный город Константина, предмет всеобщих похвал и повсюдных разговоров, был истреблен огнем, унижен, разграблен и лишен всего имущества… бродяжническими западными племенами, большею частию мелкими и безвестными, двинувшимися против нас под благовидным предлогом небольшого уклонения от предпринятого будто бы пути на помощь Исааку Ангелу…»

После разгрома Константинополя награбленные в столице реликвии потоком хлынули в Европу, где теперь почти в каждом феодальном владении появились частицы драгоценных святынь, похищенных в Византии. Очень скоро слух о разграблении «царского города» дошел до Западной Европы. Гневно и резко отозвался на разгром Константинополя папа Иннокентий III. «Как теперь, — писал он в письме легату Петру, — привести греческую Церковь к церковному союзу и верности Святому Престолу, если она подверглась таким гонениям и испытала такие горести, что ныне она, и не без причины, ненавидит латинян пуще, чем псов».

Понтифик осознал весь ужас содеянного участниками, но оказался неспособен предотвратить беду средствами церковной власти. На самом деле, армии крестоносцев обычно сопровождали папские легаты, но папам и их представителям каноническое право настрого запрещало брать в руки оружие и тем самым делало их зависимыми от мирских правителей, которые — и лишь они — могли осуществлять военное командование. Как только армия двинулась в путь, у папы было мало возможностей контролировать поход, и руководство крестоносной экспедиции могло ускользнуть из его рук. Трагическая травестия крестового похода 1202–1204 гг. — красноречивое тому подтверждение. Впоследствии папа, смирившись с политическими итогами произошедших событий, извлек из создавшейся ситуации всю пользу для западной Церкви. Но нет сомнения, что этот поход стал, по словам понтифика, следствием «уклонения от пути», никак им не предвиденного, и что Иннокентий III отнюдь не обдумывал заранее план завоевания Константинополя и византийских земель.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

В старо- и среднефранцузском языках есть слово, тесно связанное с зеленым цветом, обозначающее и прекрасное время года, и пробуждение природы, и радость, которую ощущают от этого люди: la reverdiе. В своем первом значении это синоним таких слов, как зелень или листва. Но применительно к календарю оно означает начало весны, когда деревья, кусты и травы наливаются зеленью. А в более широком смысле оно подразумевает беспричинную радость, которую в такое время года испытывает каждый. Как удачно выразился Гийом де Лоррис, весна «наполняет сердце зеленеющим ликованием» (met el cuer grant reverdie). И наконец, в более узком смысле, reverdie – поэтический жанр, «песнь обновления»: в ней говорится о возвращении ясных дней, о возникающем при этом чувстве счастья и о зарождении любви.

Выдающиеся энциклопедисты XIII века (Тома де Кантенпре, Бартоло мей Английский, Винсент из Бове) и агрономы (Петрус Кресценций, Уолтер из Хенли) тоже постоянно подчеркивают связь между весной и зеленым цветом. Они вообще любят поговорить о временах года, а по поводу весны делятся наблюдениями, которые вполне могли бы выйти из-под пера какого-нибудь современного автора. Так, мы с удивлением узнаём, что весной солнце пригревает сильнее, реки набухают, снега тают, звери просыпаются от зимней спячки, а перелетные птицы возвращаются домой. Но главное, лопаются почки, листьев на деревьях становится все больше, и размер их увеличивается; всюду вырастает свежая, нежно-зеленая трава, которой, по утверждению Петруса Кресценция, «радуется скот, пресытившийся своей зимней пищей – сеном». Все наши авторы, живущие в регионах с умеренным климатом, подчеркивают, что весна – время года, когда люди и животные выходят из зимнего затворничества на вольный воздух.

Выдающиеся энциклопедисты XIII века (Тома де Кантенпре, Бартоло мей Английский, Винсент из Бове) и агрономы (Петрус Кресценций, Уолтер из Хенли) тоже постоянно подчеркивают связь между весной и зеленым цветом. Они вообще любят поговорить о временах года, а по поводу весны делятся наблюдениями, которые вполне могли бы выйти из-под пера какого-нибудь современного автора. Так, мы с удивлением узнаём, что весной солнце пригревает сильнее, реки набухают, снега тают, звери просыпаются от зимней спячки, а перелетные птицы возвращаются домой. Но главное, лопаются почки, листьев на деревьях становится все больше, и размер их увеличивается; всюду вырастает свежая, нежно-зеленая трава, которой, по утверждению Петруса Кресценция, «радуется скот, пресытившийся своей зимней пищей – сеном». Все наши авторы, живущие в регионах с умеренным климатом, подчеркивают, что весна – время года, когда люди и животные выходят из зимнего затворничества на вольный воздух.

В средние века каждый в городе имел право варить пиво. По крайней мере, таков был закон, когда в новых городских центрах начали открываться первые пивоварни. Многие города и их жители упорно отстаивали это право. Некоторые города Восточно-Франкского королевства получили право варить пиво еще во времена правления короля Генриха Птицелова, и это право зачастую оставалось в силе до середины XIII века. Первый парижский устав о пивоварении 1268 года демонстрирует правовой статус пивоварения в большинстве европейских городов. Варить пиво мог кто угодно. Не было ни требований об обучении, ни монопольных прав, ни каких-либо ограничений на занятие пивоварением. Все, что нужно было делать любому пивовару, — это следовать установленным правилам и обычаям приготовления напитка. Единственным ограничением в Париже — для XIII века чрезвычайно мягким по сравнению с правилами, установленными для других ремесел, — было требование принадлежать к торговой организации с одним начальником и двумя помощниками. Они брали на себя роль чиновников и следили за всеми добавками, используемыми при приготовлении пива. В 1246 году граф Голландский объявил мужчинам, живущим в Делфте, что они не могут запретить своим женам варить пиво в том объеме, который им нравится, если они к этому привыкли. Это заявление повторил и его преемник для города Медемблик в 1288 году. Во всем этом прослеживается тенденция к восстановлению свободы пивоварения. В Нюрнберге, как и в ряде городов Франконии, все граждане пользовались Allgemeines Braurecht — всеобщим правом варить пиво, а в Гамбурге XIV века, как и во многих других местах, единственным требованием, чтобы стать пивоваром, была принадлежность к городу.

И все же со временем городские власти значительно ограничили свободу пивоварения. К XV столетию ограничения во многих случаях были настолько обширными, что право на свободную варку пива было фактически отнято. При этом процесс был постепенным, шаги на пути к ограничениям иногда были незначительными и, казалось бы, несущественными. Очевидно, дело было в потребности городских властей гарантировать достаточные поставки пива хорошего качества и предотвращение пожаров. Гамбург, например, полностью запретил пивоварение в одном из районов города около 1301 года из-за опасности возникновения пожаров. В Мюнхене же причина ограничения была другой. Первое сообщение о пивоварении в Мюнхене относится к 1286 году: примерно в то время, когда местный лорд, герцог Баварии, заявил о своем праве издавать законы, касающиеся этой отрасли. Герцог настаивал на том, что только он может выдавать разрешение на занятие пивоварением в городе. Такое разрешение давалось, если пивовар мог продемонстрировать и свою компетентность, и владение необходимым оборудованием. Установленные в Мюнхене правила не были строгими, хотя пивовары, которые не соблюдали требования, были обязаны пожертвовать свой продукт бедным. В этом случае, как в Аугсбурге, где регулирование пивоварения началось в 1155 году, и в Ульме, где постановление о пивоварении появилось в 1255 году, правила утверждали контроль городских властей над торговлей. В Нюрнберге регулирование начало оформляться в начале XIV века через ограничения на состав, время варки, время и место продажи напитка и даже особенности его подачи. Пивовары ежегодно должны были давать клятву, что будут неукоснительно соблюдать эти постановления. Городские власти могли посетить любого пивовара в любое время, если у них возникали подозрения в нарушении установленных правил. Со временем такие ограничения стали нормой для городских пивоваров по всей Европе и еще больше усложнили процессы вхождения в индустрию и успешного существования в ней.

В Гамбурге город специально пытался обеспечить как можно большему количеству людей возможность заниматься пивоварением. При этом было усилено регулирование производства, что в долгосрочной перспективе имело противоположный эффект. Перед тем как начать варить пиво, необходимо было получить разрешение от города, что, создало систему лицензирования.

На изображении: сцена в таверне. Миниатюра из манускрипта. Генуя, конец XIV века

И все же со временем городские власти значительно ограничили свободу пивоварения. К XV столетию ограничения во многих случаях были настолько обширными, что право на свободную варку пива было фактически отнято. При этом процесс был постепенным, шаги на пути к ограничениям иногда были незначительными и, казалось бы, несущественными. Очевидно, дело было в потребности городских властей гарантировать достаточные поставки пива хорошего качества и предотвращение пожаров. Гамбург, например, полностью запретил пивоварение в одном из районов города около 1301 года из-за опасности возникновения пожаров. В Мюнхене же причина ограничения была другой. Первое сообщение о пивоварении в Мюнхене относится к 1286 году: примерно в то время, когда местный лорд, герцог Баварии, заявил о своем праве издавать законы, касающиеся этой отрасли. Герцог настаивал на том, что только он может выдавать разрешение на занятие пивоварением в городе. Такое разрешение давалось, если пивовар мог продемонстрировать и свою компетентность, и владение необходимым оборудованием. Установленные в Мюнхене правила не были строгими, хотя пивовары, которые не соблюдали требования, были обязаны пожертвовать свой продукт бедным. В этом случае, как в Аугсбурге, где регулирование пивоварения началось в 1155 году, и в Ульме, где постановление о пивоварении появилось в 1255 году, правила утверждали контроль городских властей над торговлей. В Нюрнберге регулирование начало оформляться в начале XIV века через ограничения на состав, время варки, время и место продажи напитка и даже особенности его подачи. Пивовары ежегодно должны были давать клятву, что будут неукоснительно соблюдать эти постановления. Городские власти могли посетить любого пивовара в любое время, если у них возникали подозрения в нарушении установленных правил. Со временем такие ограничения стали нормой для городских пивоваров по всей Европе и еще больше усложнили процессы вхождения в индустрию и успешного существования в ней.

В Гамбурге город специально пытался обеспечить как можно большему количеству людей возможность заниматься пивоварением. При этом было усилено регулирование производства, что в долгосрочной перспективе имело противоположный эффект. Перед тем как начать варить пиво, необходимо было получить разрешение от города, что, создало систему лицензирования.

На изображении: сцена в таверне. Миниатюра из манускрипта. Генуя, конец XIV века

Знаете, что объединяет ценителей истории? 🙄

Страсть к настоящему. К вещам с характером. К тем, что передают дух эпохи.

Монеты Российской Империи — это не просто металл. Это: свидетели великих побед и частица истории, которую можно передать следующему поколению

В "5 копеек" мы собрали экземпляры, достойные вашей коллекции:

• Редкие копейки и рубли времён Александра II

• Легендарные монеты Николая II

• Редкие раритеты Петровской эпохи

Почему стоит начать сейчас?

✔️ Каждая наша монета — подлинная страница нашей большой и могучей истории

✔️ Удобный заказ через Wildberries с доставкой под дверь

✔️ Цены от 200 рублей

Переходите в наш магазин и выбирайте свой вариант: https://vk.cc/cNjhIc

Реклама. ИП Кукушкин Михаил Алексеевич, 170006, г. Тверь, Трёхсвятская ул., 6к1;

ОГРН 316695200104748,

erid: 2VtzqwZfRHZ

Страсть к настоящему. К вещам с характером. К тем, что передают дух эпохи.

Монеты Российской Империи — это не просто металл. Это: свидетели великих побед и частица истории, которую можно передать следующему поколению

В "5 копеек" мы собрали экземпляры, достойные вашей коллекции:

• Редкие копейки и рубли времён Александра II

• Легендарные монеты Николая II

• Редкие раритеты Петровской эпохи

Почему стоит начать сейчас?

✔️ Каждая наша монета — подлинная страница нашей большой и могучей истории

✔️ Удобный заказ через Wildberries с доставкой под дверь

✔️ Цены от 200 рублей

Переходите в наш магазин и выбирайте свой вариант: https://vk.cc/cNjhIc

Реклама. ИП Кукушкин Михаил Алексеевич, 170006, г. Тверь, Трёхсвятская ул., 6к1;

ОГРН 316695200104748,

erid: 2VtzqwZfRHZ

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Гвизарма, производитель неизвестен вероятнее всего Франция или Англия, около 1400-1500 года.

Гвизарма - древковое оружие типа глефы, с длинным узким, слегка изогнутым наконечником (железком), с лезвием на вогнутой стороне, имеющее на обухе железка в направлении продолжения древка прямое шиловидное, заострённое на конце ответвление.

Искривлённым клинком перерезали сухожилия у лошади противника или стягивали всадника с лошади, а прямой и длинный клинок служил для поражения врага, в первую очередь кавалериста.

Окончательный внешний вид оформился в конце XIV века.

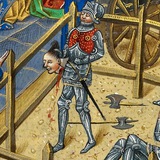

На средневековых миниатюрах, мы тоже легко можем найти гвизармы. Вот несколько примеров:

1. Битва за Кан (1346). На переднем плане воин с гизармой. Миниатюра из «Хроник» Фруассара. XV век

2. Сдача Парижа в 1420 году. Миниатюра из «Вигилий на смерть короля Карла VII» (1483). Второй воин слева вооружён гизармой

Гвизарма - древковое оружие типа глефы, с длинным узким, слегка изогнутым наконечником (железком), с лезвием на вогнутой стороне, имеющее на обухе железка в направлении продолжения древка прямое шиловидное, заострённое на конце ответвление.

Искривлённым клинком перерезали сухожилия у лошади противника или стягивали всадника с лошади, а прямой и длинный клинок служил для поражения врага, в первую очередь кавалериста.

Окончательный внешний вид оформился в конце XIV века.

На средневековых миниатюрах, мы тоже легко можем найти гвизармы. Вот несколько примеров:

1. Битва за Кан (1346). На переднем плане воин с гизармой. Миниатюра из «Хроник» Фруассара. XV век

2. Сдача Парижа в 1420 году. Миниатюра из «Вигилий на смерть короля Карла VII» (1483). Второй воин слева вооружён гизармой

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Мудрые советы для солдат из «Военной книги Филиппа фон Зельденека» («Kriegsbuch des Philipp von Seldeneck») конца XV века. Актуально как для войны, так и для охоты, особенно если у господ всегда припасено винцо и перекус, а ты простой сержант или егерь, которому не положено собственного слуги:

"если видишь, что придется скакать день и ночь, то позаботься взять с собой хлеб, не ищи – его всегда мало, – чтобы ты мог себе и своим кнехтам утолить голод, ибо голод делает больным и бессильным.

если чувствуешь в поле жажду, то пей свою урину, но спусти сперва струю, а другую пей; это здорово и сохранит твои силы. А вода, вино и пиво в поле сильно ослабляют и понуждают пить больше.

если собираешься скакать день или ночь, возьми ломоть хлеба, сколько хочешь, накроши кусками и разогрей в миске с брантвайном в ней; и ешь хлеб, два, три или четыре ломтя, сколько хочешь, это поддержит твой желудок сытым так, что ты весь день не будешь чувствовать голод – или лишь совсем немного. Но не пей вина, а ешь, как сказано выше.

если съешь целиком мускатный орех, то он даст тебе много силы, наполнит желудок и тоже убережет от голода.

изюм, он поддерживает голову, помогает от головокружения, сберегает от потери сил – если теряешь их от усталости.

чеснок также защищает от жажды и перегрева и т.п.

взятая в рот валериана, ее корень, защищает и помогает от изжоги; это верно и для жажды."

"если видишь, что придется скакать день и ночь, то позаботься взять с собой хлеб, не ищи – его всегда мало, – чтобы ты мог себе и своим кнехтам утолить голод, ибо голод делает больным и бессильным.

если чувствуешь в поле жажду, то пей свою урину, но спусти сперва струю, а другую пей; это здорово и сохранит твои силы. А вода, вино и пиво в поле сильно ослабляют и понуждают пить больше.

если собираешься скакать день или ночь, возьми ломоть хлеба, сколько хочешь, накроши кусками и разогрей в миске с брантвайном в ней; и ешь хлеб, два, три или четыре ломтя, сколько хочешь, это поддержит твой желудок сытым так, что ты весь день не будешь чувствовать голод – или лишь совсем немного. Но не пей вина, а ешь, как сказано выше.

если съешь целиком мускатный орех, то он даст тебе много силы, наполнит желудок и тоже убережет от голода.

изюм, он поддерживает голову, помогает от головокружения, сберегает от потери сил – если теряешь их от усталости.

чеснок также защищает от жажды и перегрева и т.п.

взятая в рот валериана, ее корень, защищает и помогает от изжоги; это верно и для жажды."

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Как в Средневековье охотились на крупного зверя.

"В большом почете была охота на кабана, вепря-одиночку, ходящего вне стаи. Это была желанная добыча феодала, в сражении с которой можно было легко продемонстрировать свою удаль и отвагу. В задачу лесничих входило отслеживать таких кабанов и всячески привечать их в своих угодьях, подкармливая репой и другими лакомствами. Если кабан уйдет в другие угодья, это означало, что он будет потерян для большой охоты. А уйти он может и из-за того, что его потревожат люди, именно поэтому из лесу гоняли не только браконьеров (этих часто просто убивали), но и сборщиков ягод, грибов и хвороста. Охота на зверя происходила по почти тем же правилам, что и сейчас охота с собаками и холодным оружием."

"Задача тяжелых и крайне свирепых собак-мастифов заключалась в том, чтобы «обложить» зверя. То есть нападая на кабана, хватая его зубами за ноги и морду, заставить того принять пассивно-оборонительные действия. Обычно загнанный собаками кабан прятался куда-нибудь под пень, пытаясь сесть так, чтобы прикрыть свой уязвимый зад. Периодически он предпринимал против собак резкие контратаки, результатом которых нередко бывало распоротое собачье брюхо. Клыки у секача острейшие, и разит он ими умело и очень метко. В целях сокращения «отхода» собак, наиболее ценных псов пытались защищать. На них надевали некие подобия кирас, прикрывавшие бока и живот. Иногда на собак натягивали кольчуги. Некоторые из похожих доспехов можно увидеть и сейчас в музеях, как например изготовленный в XVI веке средневековый комплект защитного снаряжения для собаки (из нескольких металлических пластин и кожаных ремней, надеваемых на тело пса поверх попоны) который является экспонатом из коллекции королевского арсенала «Real Armería de Madrid» в королевском дворце в Мадриде."

"Главная задача собак во время этой травли была в том, чтобы отвлечь внимание зверя на себя и дать возможность охотнику приблизиться и сделать выпад рогатиной, поразив секача в сердце. Признаком особой отваги считалось добрать зверя при помощи кинжала. Охота на оленя и зубра протекала примерно так же, но с нюансами. По следу быстроногих оленей сначала пускали стаю гончих собак, в их задачу входило локализовать место нахождения. Затем выпускалась стая травильных псов. После того, как тяжелые псы останавливали зверя или даже «растягивали» его, наступал черед охотника. В этом случае он чаще всего подъезжал к зверю верхом. Конь проворнее в случае опасности, да и дикие звери практически не боятся конников, не отождествляя их с человеком. Меткий удар рогатиной в сердце завершал такую охоту. Также были популярны охоты на медведей. На них устраивали облавы с травлей собаками, но больше всего брали медведей на берлогах."

"В большом почете была охота на кабана, вепря-одиночку, ходящего вне стаи. Это была желанная добыча феодала, в сражении с которой можно было легко продемонстрировать свою удаль и отвагу. В задачу лесничих входило отслеживать таких кабанов и всячески привечать их в своих угодьях, подкармливая репой и другими лакомствами. Если кабан уйдет в другие угодья, это означало, что он будет потерян для большой охоты. А уйти он может и из-за того, что его потревожат люди, именно поэтому из лесу гоняли не только браконьеров (этих часто просто убивали), но и сборщиков ягод, грибов и хвороста. Охота на зверя происходила по почти тем же правилам, что и сейчас охота с собаками и холодным оружием."

"Задача тяжелых и крайне свирепых собак-мастифов заключалась в том, чтобы «обложить» зверя. То есть нападая на кабана, хватая его зубами за ноги и морду, заставить того принять пассивно-оборонительные действия. Обычно загнанный собаками кабан прятался куда-нибудь под пень, пытаясь сесть так, чтобы прикрыть свой уязвимый зад. Периодически он предпринимал против собак резкие контратаки, результатом которых нередко бывало распоротое собачье брюхо. Клыки у секача острейшие, и разит он ими умело и очень метко. В целях сокращения «отхода» собак, наиболее ценных псов пытались защищать. На них надевали некие подобия кирас, прикрывавшие бока и живот. Иногда на собак натягивали кольчуги. Некоторые из похожих доспехов можно увидеть и сейчас в музеях, как например изготовленный в XVI веке средневековый комплект защитного снаряжения для собаки (из нескольких металлических пластин и кожаных ремней, надеваемых на тело пса поверх попоны) который является экспонатом из коллекции королевского арсенала «Real Armería de Madrid» в королевском дворце в Мадриде."

"Главная задача собак во время этой травли была в том, чтобы отвлечь внимание зверя на себя и дать возможность охотнику приблизиться и сделать выпад рогатиной, поразив секача в сердце. Признаком особой отваги считалось добрать зверя при помощи кинжала. Охота на оленя и зубра протекала примерно так же, но с нюансами. По следу быстроногих оленей сначала пускали стаю гончих собак, в их задачу входило локализовать место нахождения. Затем выпускалась стая травильных псов. После того, как тяжелые псы останавливали зверя или даже «растягивали» его, наступал черед охотника. В этом случае он чаще всего подъезжал к зверю верхом. Конь проворнее в случае опасности, да и дикие звери практически не боятся конников, не отождествляя их с человеком. Меткий удар рогатиной в сердце завершал такую охоту. Также были популярны охоты на медведей. На них устраивали облавы с травлей собаками, но больше всего брали медведей на берлогах."

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Бацинет из коллекции Палаццо Венеция (Рим, Италия), датируется 1380-1390 гг.

Изготовлен в Северной Италии, которая на тот момент являлась оружейной кузницей всей католической Европы, поставляя свои изделия заказчикам из многих стран. Подобный тип бацинетов был типичен не только для Италии, но и Франции, Англии, стран Пиренейского полуострова, Германских земель.

Бацинет является практически полностью комплектным. Его тулья имеет острый, загнутый вверх кончик, полностью подчиняясь принципу: "чем выше и острее, тем позднее дата изготовления". Острие забрала-хундсхугеля слегка погнуто, так будто шлем когда-то уронили носом вниз. Над левой глазной прорезью имеется зарубка, вероятно нанесенная каким-то оружием. Марчелло Теренци, выпустивший публикацию об этом шлеме предположил, что забрало и бацинет могут не соответствовать друг другу из-за следов подгонки.

Размеры: высота 300 мм, ширина, включая забрало - 340 мм, масса - 2,7 кг.

Изготовлен в Северной Италии, которая на тот момент являлась оружейной кузницей всей католической Европы, поставляя свои изделия заказчикам из многих стран. Подобный тип бацинетов был типичен не только для Италии, но и Франции, Англии, стран Пиренейского полуострова, Германских земель.

Бацинет является практически полностью комплектным. Его тулья имеет острый, загнутый вверх кончик, полностью подчиняясь принципу: "чем выше и острее, тем позднее дата изготовления". Острие забрала-хундсхугеля слегка погнуто, так будто шлем когда-то уронили носом вниз. Над левой глазной прорезью имеется зарубка, вероятно нанесенная каким-то оружием. Марчелло Теренци, выпустивший публикацию об этом шлеме предположил, что забрало и бацинет могут не соответствовать друг другу из-за следов подгонки.

Размеры: высота 300 мм, ширина, включая забрало - 340 мм, масса - 2,7 кг.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Пленники - это ценный ресурс и обязательная награда любой войны. Получить пленников после успешного похода это выгодно потому что за них можно получить выкуп или заставить работать на своей земле. Это также полезно с точки зрения военного искусства, потому что тем самым подрывается боевой потенциал противника. Взять в плен вместо убийства - это даже по-христиански, ибо проливать кровь без причины не подобает истинно верующим. Ну и в конце концов, пленники - это слава и почет! Особенно, если они прославленные или знатные. За плененного рыцаря можно получить отличный выкуп, а если уже будет целый граф или барон, то это может очень резко повысить ваше текущее благосостояние. Более того, в плен попадали даже короли, и выкуп за них мог быть поистине царским!

"1225 год.

Датский король Вальдемар выкупился из плена графа Генриха I, графа Шверина, известного также как "Черный Генрих", за 44000 серебряных марок. Помимо серебра, он еще отказался от претензий на Шверин.В качестве залога дружбы король оставил в заложниках троих своих сыновей."

А иногда пленников выкупали вовсе не для того, чтобы даровать им свободу:

"1226 год.

Рыцарь Балдуин Женевский схватил Фридриха, графа Изенбергского убившего 7 ноября 1225 года своего родного дядю Энгильберта, архиепископа Кельнской церкви. Рыцарь Балдуин всего за две тысячи сто марок передал пленника архиепископу Кельна, а тот на праздник Мартина (11 ноября)приказал пленника колесовать и вздернуть на пирамиду средней высоты."

Бывало знатные люди проводили в плену многие годы, по тем или иным политическим причинам:

"1227 год.

Племянник Бланки Кастильской (невестки короля Филиппа-Августа) Ферран Португальский, граф Фландрский, попал в плен в 1214 году. Тринадцать лет он провел в Лувре. Обрел свободу за 50000 парижских ливров."

Иногда брали в плен вовсе не на поле боя, а просто так, для того, чтобы взять за их свободу побольше денег:

"1284 год.

Граф Рейнард (Райнальд Бургундский) из Мюмпельгарда захватил трех своих горожан, которые за сорок тысяч фунтов выкупили себя из заключения."

Даже люди божьи не были застрахованы от того, чтобы попасться какому-нибудь своенравному феодалу или гордым горожанам:

"1291г.

Люцерн продал Мурбахского аббата (Бертольда II Фалькенштайнского) вместе с его монахами королю Рудольфу за две тысячи марок."

Да и вообще церковные феодалы часто были людьми воинственными и вели себя более как воины, нежели как служители церкви:

"1292-1293г.

Архиепископ Гизельберт, руководивший тогда Бременской церковью, сразился у местечка Шлютерзиль (Schluetersiel) с графами Иоганном Ольденбургским и Отто из Дельменхорста и армией герцога Люнебурга (Отто), и одержал под знаменем св. Петра блестящую победу. Он взял в плен армию герцога и графов и получил выкуп в размере 3000 марок."

"1225 год.

Датский король Вальдемар выкупился из плена графа Генриха I, графа Шверина, известного также как "Черный Генрих", за 44000 серебряных марок. Помимо серебра, он еще отказался от претензий на Шверин.В качестве залога дружбы король оставил в заложниках троих своих сыновей."

А иногда пленников выкупали вовсе не для того, чтобы даровать им свободу:

"1226 год.

Рыцарь Балдуин Женевский схватил Фридриха, графа Изенбергского убившего 7 ноября 1225 года своего родного дядю Энгильберта, архиепископа Кельнской церкви. Рыцарь Балдуин всего за две тысячи сто марок передал пленника архиепископу Кельна, а тот на праздник Мартина (11 ноября)приказал пленника колесовать и вздернуть на пирамиду средней высоты."

Бывало знатные люди проводили в плену многие годы, по тем или иным политическим причинам:

"1227 год.

Племянник Бланки Кастильской (невестки короля Филиппа-Августа) Ферран Португальский, граф Фландрский, попал в плен в 1214 году. Тринадцать лет он провел в Лувре. Обрел свободу за 50000 парижских ливров."

Иногда брали в плен вовсе не на поле боя, а просто так, для того, чтобы взять за их свободу побольше денег:

"1284 год.

Граф Рейнард (Райнальд Бургундский) из Мюмпельгарда захватил трех своих горожан, которые за сорок тысяч фунтов выкупили себя из заключения."

Даже люди божьи не были застрахованы от того, чтобы попасться какому-нибудь своенравному феодалу или гордым горожанам:

"1291г.

Люцерн продал Мурбахского аббата (Бертольда II Фалькенштайнского) вместе с его монахами королю Рудольфу за две тысячи марок."

Да и вообще церковные феодалы часто были людьми воинственными и вели себя более как воины, нежели как служители церкви:

"1292-1293г.

Архиепископ Гизельберт, руководивший тогда Бременской церковью, сразился у местечка Шлютерзиль (Schluetersiel) с графами Иоганном Ольденбургским и Отто из Дельменхорста и армией герцога Люнебурга (Отто), и одержал под знаменем св. Петра блестящую победу. Он взял в плен армию герцога и графов и получил выкуп в размере 3000 марок."