Прошлой осенью я много занимался Кристиной де Пизан. Никогда раньше о ней не писал. Это итальянка из Пиццано под Болоньей, дочка астролога, оказавшегося при дворе Карла V Валуа (1364-1380). Дочка выросла умницей, выдана была замуж, мужа полюбила, родила ему трех детей – и в 25 лет овдовела, с долгами отца, тремя детьми и мамой на руках. С эдаким «самоваром» нужно было срочно искать мужа, а она пошла другим – абсолютно новым – путем. Она первая женщина в истории, сделавшая словесность средством для существования семьи.

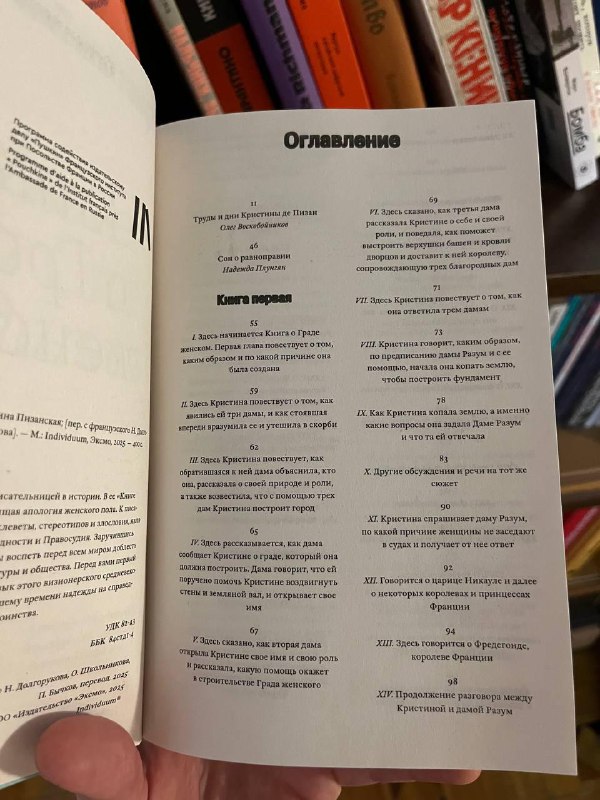

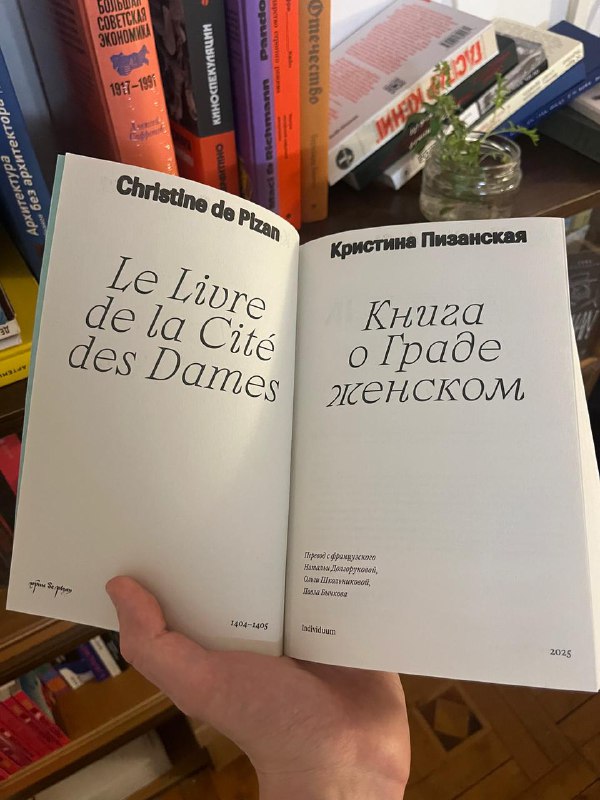

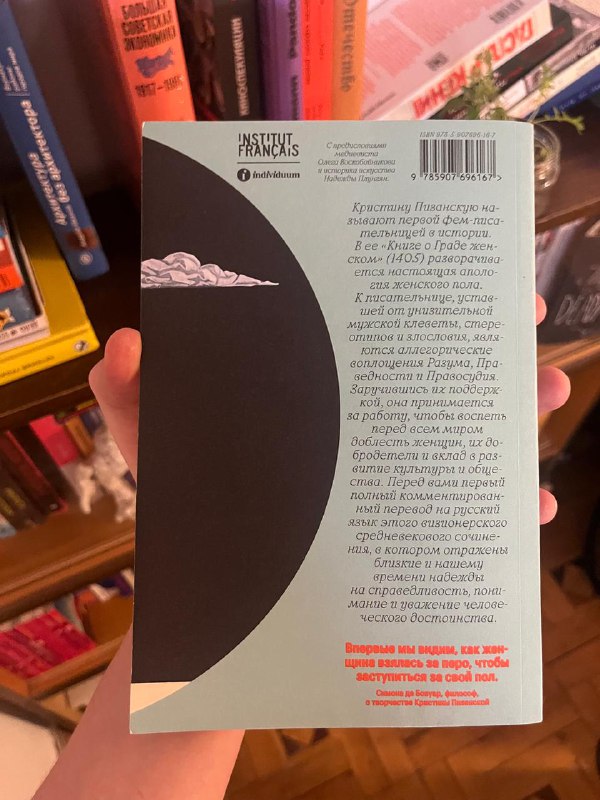

Раскачивалась долго и поначалу с помощью поэзии: суровую прозу мужчины женщинам как-то не очень прощали, причем аж до ХХ века. Именно поэтому Симона де Бовуар походя записала Кристину в основательницы фем-литературы. Кристина и впрямь может таковой считаться. Ее «Град женский» (или «Город благородных женщин», La Cité des Dames), написанный за несколько месяцев зимой 1404-1405 гг., посвящен достоинствам и подвигам женщин всех времен и народов.

Наверное, правильно числить это замечательное произведение в ряду этой самой фем-литературы. Когда мои коллеги по цеху перевели его и позвали в редакторы, я очень обрадовался. К gender studies и истории фем-литературы я не имею отношения, просто спокойно изучаю и мальчиков и девочек, а не по отдельности. Поэтому про «сон о равноправии» написала разбирающаяся в этом Надежда Плунгян. Мне всегда было интересно понять место этой удивительной писательницы в истории средневековой словесности – об этом я и написал довольно пространное предисловие.

Поглядев на фрагменты перевода, сделанные очень разными профессионалами, я понял, что мне не свести это к единому стилистическому знаменателю. Редактуру отдали Ксении Сошниковой, наверняка она отлично справилась с этой непростой задачей. Во всяком случае, все три переводчика, Ольга Школьникова, Павел Бычков и Наталья Долгорукова, – медиевисты и специалисты именно по старофранцузской литературе.

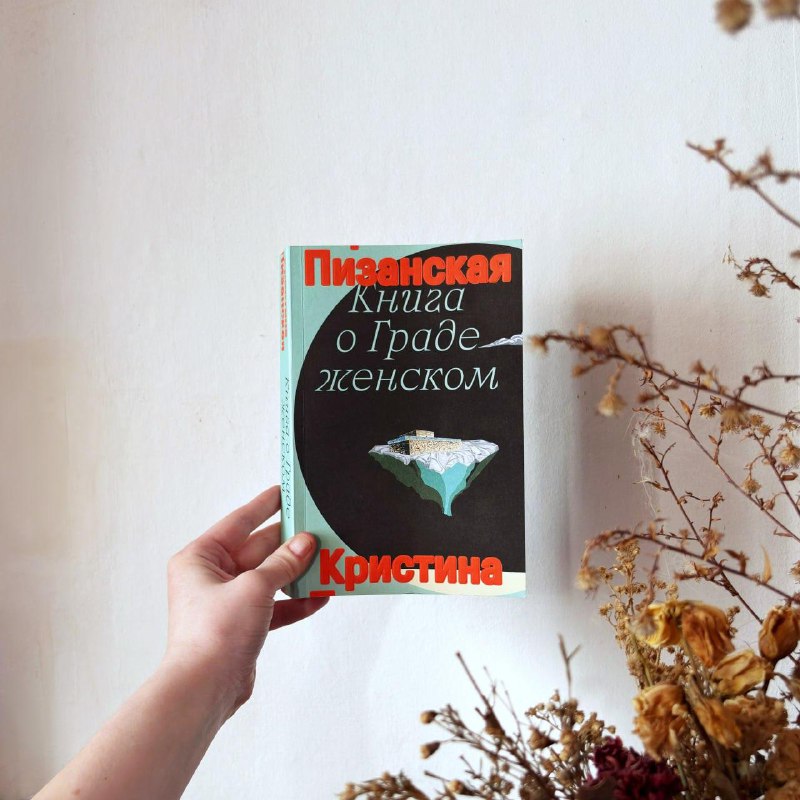

Во время сдачи книги в печать у нас состоялась забавная дружеская дискуссия об имени. Несколько человек, в основном мальчишки, были, вслед за мной, за «Кристина де Пизан». Потому что к Пизе Кристина не имеет отношения. Девушки выступили за «Пизанскую», ссылаясь на некую русскую традицию. Таковая и впрямь существует. В результате на обложке и вовсе разместилась «Пизанская Кристина»: хорошо хоть не башня. Я не стал устраивать споров на меже, тем более, что мне разрешили в предисловии сохранить мой вариант имени и объяснить причины этого выбора. Сегодня любые отношения между людьми, выходящие за рамки прокреации и выращивания защитников отечества, подаются как подозрительные. Один депутат даже предлагал недавно объявить феминизм экстремистским, но ему резонно указали, что без феминистского движения в 1920-1930-х гг. не было бы и милого ему сердцу сталинизма, и тот вроде заткнулся. Пока что.

Кристина феминисткой не была. Пером она зарабатывала десять лет, написала очень много и очень талантливо. Герцоги стояли в очереди за ее рукописями. Она сама следила за мастерской переписчиков и иллюстраторов. Сколотив за десять лет капиталец, умолкла – времена были темные, начало XV века, король рехнулся, мир одичал. Все это – захватывающая литературная история, в которую я просто приоткрыл дверь, а мои коллеги – распахнули ее. Наслаждайтесь. Точнее – покупайте и наслаждайтесь. А если кто поедет из Москвы в мои ломбардские дали, прихватите и мне экземплярчик: хоть в руках подержу.

Раскачивалась долго и поначалу с помощью поэзии: суровую прозу мужчины женщинам как-то не очень прощали, причем аж до ХХ века. Именно поэтому Симона де Бовуар походя записала Кристину в основательницы фем-литературы. Кристина и впрямь может таковой считаться. Ее «Град женский» (или «Город благородных женщин», La Cité des Dames), написанный за несколько месяцев зимой 1404-1405 гг., посвящен достоинствам и подвигам женщин всех времен и народов.

Наверное, правильно числить это замечательное произведение в ряду этой самой фем-литературы. Когда мои коллеги по цеху перевели его и позвали в редакторы, я очень обрадовался. К gender studies и истории фем-литературы я не имею отношения, просто спокойно изучаю и мальчиков и девочек, а не по отдельности. Поэтому про «сон о равноправии» написала разбирающаяся в этом Надежда Плунгян. Мне всегда было интересно понять место этой удивительной писательницы в истории средневековой словесности – об этом я и написал довольно пространное предисловие.

Поглядев на фрагменты перевода, сделанные очень разными профессионалами, я понял, что мне не свести это к единому стилистическому знаменателю. Редактуру отдали Ксении Сошниковой, наверняка она отлично справилась с этой непростой задачей. Во всяком случае, все три переводчика, Ольга Школьникова, Павел Бычков и Наталья Долгорукова, – медиевисты и специалисты именно по старофранцузской литературе.

Во время сдачи книги в печать у нас состоялась забавная дружеская дискуссия об имени. Несколько человек, в основном мальчишки, были, вслед за мной, за «Кристина де Пизан». Потому что к Пизе Кристина не имеет отношения. Девушки выступили за «Пизанскую», ссылаясь на некую русскую традицию. Таковая и впрямь существует. В результате на обложке и вовсе разместилась «Пизанская Кристина»: хорошо хоть не башня. Я не стал устраивать споров на меже, тем более, что мне разрешили в предисловии сохранить мой вариант имени и объяснить причины этого выбора. Сегодня любые отношения между людьми, выходящие за рамки прокреации и выращивания защитников отечества, подаются как подозрительные. Один депутат даже предлагал недавно объявить феминизм экстремистским, но ему резонно указали, что без феминистского движения в 1920-1930-х гг. не было бы и милого ему сердцу сталинизма, и тот вроде заткнулся. Пока что.

Кристина феминисткой не была. Пером она зарабатывала десять лет, написала очень много и очень талантливо. Герцоги стояли в очереди за ее рукописями. Она сама следила за мастерской переписчиков и иллюстраторов. Сколотив за десять лет капиталец, умолкла – времена были темные, начало XV века, король рехнулся, мир одичал. Все это – захватывающая литературная история, в которую я просто приоткрыл дверь, а мои коллеги – распахнули ее. Наслаждайтесь. Точнее – покупайте и наслаждайтесь. А если кто поедет из Москвы в мои ломбардские дали, прихватите и мне экземплярчик: хоть в руках подержу.

👍235❤🔥117❤77🔥7🤔5👏1

group-telegram.com/olegvoskoboynikov/3386

Create:

Last Update:

Last Update:

Прошлой осенью я много занимался Кристиной де Пизан. Никогда раньше о ней не писал. Это итальянка из Пиццано под Болоньей, дочка астролога, оказавшегося при дворе Карла V Валуа (1364-1380). Дочка выросла умницей, выдана была замуж, мужа полюбила, родила ему трех детей – и в 25 лет овдовела, с долгами отца, тремя детьми и мамой на руках. С эдаким «самоваром» нужно было срочно искать мужа, а она пошла другим – абсолютно новым – путем. Она первая женщина в истории, сделавшая словесность средством для существования семьи.

Раскачивалась долго и поначалу с помощью поэзии: суровую прозу мужчины женщинам как-то не очень прощали, причем аж до ХХ века. Именно поэтому Симона де Бовуар походя записала Кристину в основательницы фем-литературы. Кристина и впрямь может таковой считаться. Ее «Град женский» (или «Город благородных женщин», La Cité des Dames), написанный за несколько месяцев зимой 1404-1405 гг., посвящен достоинствам и подвигам женщин всех времен и народов.

Наверное, правильно числить это замечательное произведение в ряду этой самой фем-литературы. Когда мои коллеги по цеху перевели его и позвали в редакторы, я очень обрадовался. К gender studies и истории фем-литературы я не имею отношения, просто спокойно изучаю и мальчиков и девочек, а не по отдельности. Поэтому про «сон о равноправии» написала разбирающаяся в этом Надежда Плунгян. Мне всегда было интересно понять место этой удивительной писательницы в истории средневековой словесности – об этом я и написал довольно пространное предисловие.

Поглядев на фрагменты перевода, сделанные очень разными профессионалами, я понял, что мне не свести это к единому стилистическому знаменателю. Редактуру отдали Ксении Сошниковой, наверняка она отлично справилась с этой непростой задачей. Во всяком случае, все три переводчика, Ольга Школьникова, Павел Бычков и Наталья Долгорукова, – медиевисты и специалисты именно по старофранцузской литературе.

Во время сдачи книги в печать у нас состоялась забавная дружеская дискуссия об имени. Несколько человек, в основном мальчишки, были, вслед за мной, за «Кристина де Пизан». Потому что к Пизе Кристина не имеет отношения. Девушки выступили за «Пизанскую», ссылаясь на некую русскую традицию. Таковая и впрямь существует. В результате на обложке и вовсе разместилась «Пизанская Кристина»: хорошо хоть не башня. Я не стал устраивать споров на меже, тем более, что мне разрешили в предисловии сохранить мой вариант имени и объяснить причины этого выбора. Сегодня любые отношения между людьми, выходящие за рамки прокреации и выращивания защитников отечества, подаются как подозрительные. Один депутат даже предлагал недавно объявить феминизм экстремистским, но ему резонно указали, что без феминистского движения в 1920-1930-х гг. не было бы и милого ему сердцу сталинизма, и тот вроде заткнулся. Пока что.

Кристина феминисткой не была. Пером она зарабатывала десять лет, написала очень много и очень талантливо. Герцоги стояли в очереди за ее рукописями. Она сама следила за мастерской переписчиков и иллюстраторов. Сколотив за десять лет капиталец, умолкла – времена были темные, начало XV века, король рехнулся, мир одичал. Все это – захватывающая литературная история, в которую я просто приоткрыл дверь, а мои коллеги – распахнули ее. Наслаждайтесь. Точнее – покупайте и наслаждайтесь. А если кто поедет из Москвы в мои ломбардские дали, прихватите и мне экземплярчик: хоть в руках подержу.

Раскачивалась долго и поначалу с помощью поэзии: суровую прозу мужчины женщинам как-то не очень прощали, причем аж до ХХ века. Именно поэтому Симона де Бовуар походя записала Кристину в основательницы фем-литературы. Кристина и впрямь может таковой считаться. Ее «Град женский» (или «Город благородных женщин», La Cité des Dames), написанный за несколько месяцев зимой 1404-1405 гг., посвящен достоинствам и подвигам женщин всех времен и народов.

Наверное, правильно числить это замечательное произведение в ряду этой самой фем-литературы. Когда мои коллеги по цеху перевели его и позвали в редакторы, я очень обрадовался. К gender studies и истории фем-литературы я не имею отношения, просто спокойно изучаю и мальчиков и девочек, а не по отдельности. Поэтому про «сон о равноправии» написала разбирающаяся в этом Надежда Плунгян. Мне всегда было интересно понять место этой удивительной писательницы в истории средневековой словесности – об этом я и написал довольно пространное предисловие.

Поглядев на фрагменты перевода, сделанные очень разными профессионалами, я понял, что мне не свести это к единому стилистическому знаменателю. Редактуру отдали Ксении Сошниковой, наверняка она отлично справилась с этой непростой задачей. Во всяком случае, все три переводчика, Ольга Школьникова, Павел Бычков и Наталья Долгорукова, – медиевисты и специалисты именно по старофранцузской литературе.

Во время сдачи книги в печать у нас состоялась забавная дружеская дискуссия об имени. Несколько человек, в основном мальчишки, были, вслед за мной, за «Кристина де Пизан». Потому что к Пизе Кристина не имеет отношения. Девушки выступили за «Пизанскую», ссылаясь на некую русскую традицию. Таковая и впрямь существует. В результате на обложке и вовсе разместилась «Пизанская Кристина»: хорошо хоть не башня. Я не стал устраивать споров на меже, тем более, что мне разрешили в предисловии сохранить мой вариант имени и объяснить причины этого выбора. Сегодня любые отношения между людьми, выходящие за рамки прокреации и выращивания защитников отечества, подаются как подозрительные. Один депутат даже предлагал недавно объявить феминизм экстремистским, но ему резонно указали, что без феминистского движения в 1920-1930-х гг. не было бы и милого ему сердцу сталинизма, и тот вроде заткнулся. Пока что.

Кристина феминисткой не была. Пером она зарабатывала десять лет, написала очень много и очень талантливо. Герцоги стояли в очереди за ее рукописями. Она сама следила за мастерской переписчиков и иллюстраторов. Сколотив за десять лет капиталец, умолкла – времена были темные, начало XV века, король рехнулся, мир одичал. Все это – захватывающая литературная история, в которую я просто приоткрыл дверь, а мои коллеги – распахнули ее. Наслаждайтесь. Точнее – покупайте и наслаждайтесь. А если кто поедет из Москвы в мои ломбардские дали, прихватите и мне экземплярчик: хоть в руках подержу.

BY Воск в деталях

Share with your friend now:

group-telegram.com/olegvoskoboynikov/3386