Когда самые разные люди рекомендовали мне выставку Михаила Рогинского в питерских «Полутора комнатах», её так хвалили, что я не могла понять, что же там такого на этой выставке должно быть, чтобы она так всем нравилась. Увидев своими глазами — поняла, но не уверена, что смогу объяснить словами. Например, Женя Буравлева говорила, что там ощущается живое присутствие самого художника. Вот и у меня впечатления примерно той же степени научности. Что, впрочем, не делает их менее реальными.

Предыстория такова: Михаил Рогинский умер в 2004 году во Франции, и его работы, которые оставались в Париже, должны были перейти к наследникам — вдове и сыну. Однако эти двое никак не могли договориться, как картины делить, разбирательство затянулось на годы. Два года назад стороны пришли к соглашению, и теперь работами, которые достались сыну, занимается галерея pop/off/art — в 2024 году открылась московская выставка. А вот вдова художника Лиана спустя несколько месяцев после соглашения умерла, люди, которые занимались картинами, не знали, что с ними делать, и работы всё это время пролежали на складе на юге Москвы. Условия хранения, сами понимаете, отнюдь не музейные. Их там нашел Максим Левченко, создатель музея «Полторы комнаты» и даже сумел договориться о выставке. То есть эти вещи можно увидеть, по сути, впервые.

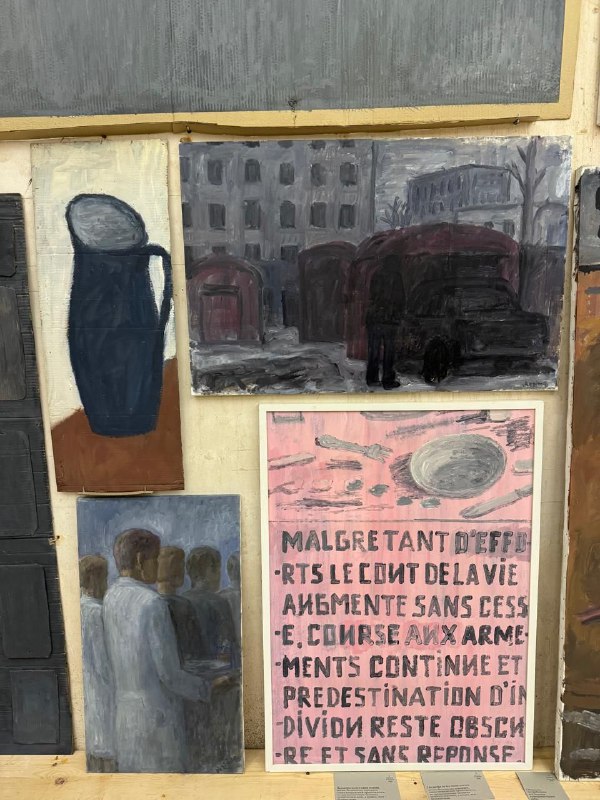

Музеем «Полторы комнаты» занимался архитектор Александр Бродский, а его любимая стратегия — это зайти в пространство, посмотреть на него и сказать: «Как здесь хорошо, давайте всё так и оставим!». Что-то подобное он сказал, когда зашел в пустующую квартиру номер 7 по адресу Короленко, 14, где должна была открыться выставка Рогинского. «Так всё оставим» — это, конечно, иллюзия. Зрителю может показаться, что это просто пространство, где уже начался ремонт: профлисты на потолке, листы фанеры вместо пола, строительные светильники, посреди комнаты диваны и кресла, закрытые чехлами для мебели, осталась маленькая кухонька, где уже закипает чайник и лежат конфеты для гостей. На самом деле архитектор вмешивался в пространство: светильники, которые он принес, отражают свет от профлистов, и он получается идеально рассеянным, подчёркнуто немузейным, но в то же время все работы хорошо видно. Зеркало в конце коридора превращает его в бесконечный, и всё пространство становится сразу немножко потусторонним. Картины развешаны впритык, в так называемой «шпалерной развеске», характерной для XVII-XVIII веков. С одной стороны, двести работ нельзя разместить никак иначе, если не занять всю стену. С другой — это отсылка не к дворцам XVIII века, а к квартирным выставкам советского времени: тогда тоже было мало места и много работ, и чай для гостей тоже был.

Однако есть ещё очень важный момент. В западной традиции с ренессансных времён картина считалась окном в пейзаж. А в восточной — икона была окном в иную, подлинную реальность, из-за спин святых и аскетов к нам пробивался золотой свет Эдема, тусклый и таинственный в тёмном пространстве храма. Золотые фоны икон отражали отблески свеч и пропускали прихожан в своё глубинное пространство. А стены церкви, целиком записанные фресками, растворялись. По сути у православного храма не было никаких стен, вместо них фрески открывали проходы в мир горний, именно там пребывали верующие во время службы. С этой традицией много работал Тарковский. И именно к этой традиции отсылает нас Александр Бродский. На выставке стены тоже растворяются, а картины становятся множеством распахнутых окон. И ветер, который оттуда дует, наверное, и создаёт все эти плохо передаваемые словами переживания зрителей.

КВ-7. Михаил Рогинский

🏛 Музей «Полторы комнаты», Санкт-Петербург, ул. Короленко, 14

📌 16.11.24 — 15.03.25

#прямосейчасвпетербурге

Предыстория такова: Михаил Рогинский умер в 2004 году во Франции, и его работы, которые оставались в Париже, должны были перейти к наследникам — вдове и сыну. Однако эти двое никак не могли договориться, как картины делить, разбирательство затянулось на годы. Два года назад стороны пришли к соглашению, и теперь работами, которые достались сыну, занимается галерея pop/off/art — в 2024 году открылась московская выставка. А вот вдова художника Лиана спустя несколько месяцев после соглашения умерла, люди, которые занимались картинами, не знали, что с ними делать, и работы всё это время пролежали на складе на юге Москвы. Условия хранения, сами понимаете, отнюдь не музейные. Их там нашел Максим Левченко, создатель музея «Полторы комнаты» и даже сумел договориться о выставке. То есть эти вещи можно увидеть, по сути, впервые.

Музеем «Полторы комнаты» занимался архитектор Александр Бродский, а его любимая стратегия — это зайти в пространство, посмотреть на него и сказать: «Как здесь хорошо, давайте всё так и оставим!». Что-то подобное он сказал, когда зашел в пустующую квартиру номер 7 по адресу Короленко, 14, где должна была открыться выставка Рогинского. «Так всё оставим» — это, конечно, иллюзия. Зрителю может показаться, что это просто пространство, где уже начался ремонт: профлисты на потолке, листы фанеры вместо пола, строительные светильники, посреди комнаты диваны и кресла, закрытые чехлами для мебели, осталась маленькая кухонька, где уже закипает чайник и лежат конфеты для гостей. На самом деле архитектор вмешивался в пространство: светильники, которые он принес, отражают свет от профлистов, и он получается идеально рассеянным, подчёркнуто немузейным, но в то же время все работы хорошо видно. Зеркало в конце коридора превращает его в бесконечный, и всё пространство становится сразу немножко потусторонним. Картины развешаны впритык, в так называемой «шпалерной развеске», характерной для XVII-XVIII веков. С одной стороны, двести работ нельзя разместить никак иначе, если не занять всю стену. С другой — это отсылка не к дворцам XVIII века, а к квартирным выставкам советского времени: тогда тоже было мало места и много работ, и чай для гостей тоже был.

Однако есть ещё очень важный момент. В западной традиции с ренессансных времён картина считалась окном в пейзаж. А в восточной — икона была окном в иную, подлинную реальность, из-за спин святых и аскетов к нам пробивался золотой свет Эдема, тусклый и таинственный в тёмном пространстве храма. Золотые фоны икон отражали отблески свеч и пропускали прихожан в своё глубинное пространство. А стены церкви, целиком записанные фресками, растворялись. По сути у православного храма не было никаких стен, вместо них фрески открывали проходы в мир горний, именно там пребывали верующие во время службы. С этой традицией много работал Тарковский. И именно к этой традиции отсылает нас Александр Бродский. На выставке стены тоже растворяются, а картины становятся множеством распахнутых окон. И ветер, который оттуда дует, наверное, и создаёт все эти плохо передаваемые словами переживания зрителей.

КВ-7. Михаил Рогинский

🏛 Музей «Полторы комнаты», Санкт-Петербург, ул. Короленко, 14

📌 16.11.24 — 15.03.25

#прямосейчасвпетербурге

❤🔥11❤10

group-telegram.com/iskusstvo/2642

Create:

Last Update:

Last Update:

Когда самые разные люди рекомендовали мне выставку Михаила Рогинского в питерских «Полутора комнатах», её так хвалили, что я не могла понять, что же там такого на этой выставке должно быть, чтобы она так всем нравилась. Увидев своими глазами — поняла, но не уверена, что смогу объяснить словами. Например, Женя Буравлева говорила, что там ощущается живое присутствие самого художника. Вот и у меня впечатления примерно той же степени научности. Что, впрочем, не делает их менее реальными.

Предыстория такова: Михаил Рогинский умер в 2004 году во Франции, и его работы, которые оставались в Париже, должны были перейти к наследникам — вдове и сыну. Однако эти двое никак не могли договориться, как картины делить, разбирательство затянулось на годы. Два года назад стороны пришли к соглашению, и теперь работами, которые достались сыну, занимается галерея pop/off/art — в 2024 году открылась московская выставка. А вот вдова художника Лиана спустя несколько месяцев после соглашения умерла, люди, которые занимались картинами, не знали, что с ними делать, и работы всё это время пролежали на складе на юге Москвы. Условия хранения, сами понимаете, отнюдь не музейные. Их там нашел Максим Левченко, создатель музея «Полторы комнаты» и даже сумел договориться о выставке. То есть эти вещи можно увидеть, по сути, впервые.

Музеем «Полторы комнаты» занимался архитектор Александр Бродский, а его любимая стратегия — это зайти в пространство, посмотреть на него и сказать: «Как здесь хорошо, давайте всё так и оставим!». Что-то подобное он сказал, когда зашел в пустующую квартиру номер 7 по адресу Короленко, 14, где должна была открыться выставка Рогинского. «Так всё оставим» — это, конечно, иллюзия. Зрителю может показаться, что это просто пространство, где уже начался ремонт: профлисты на потолке, листы фанеры вместо пола, строительные светильники, посреди комнаты диваны и кресла, закрытые чехлами для мебели, осталась маленькая кухонька, где уже закипает чайник и лежат конфеты для гостей. На самом деле архитектор вмешивался в пространство: светильники, которые он принес, отражают свет от профлистов, и он получается идеально рассеянным, подчёркнуто немузейным, но в то же время все работы хорошо видно. Зеркало в конце коридора превращает его в бесконечный, и всё пространство становится сразу немножко потусторонним. Картины развешаны впритык, в так называемой «шпалерной развеске», характерной для XVII-XVIII веков. С одной стороны, двести работ нельзя разместить никак иначе, если не занять всю стену. С другой — это отсылка не к дворцам XVIII века, а к квартирным выставкам советского времени: тогда тоже было мало места и много работ, и чай для гостей тоже был.

Однако есть ещё очень важный момент. В западной традиции с ренессансных времён картина считалась окном в пейзаж. А в восточной — икона была окном в иную, подлинную реальность, из-за спин святых и аскетов к нам пробивался золотой свет Эдема, тусклый и таинственный в тёмном пространстве храма. Золотые фоны икон отражали отблески свеч и пропускали прихожан в своё глубинное пространство. А стены церкви, целиком записанные фресками, растворялись. По сути у православного храма не было никаких стен, вместо них фрески открывали проходы в мир горний, именно там пребывали верующие во время службы. С этой традицией много работал Тарковский. И именно к этой традиции отсылает нас Александр Бродский. На выставке стены тоже растворяются, а картины становятся множеством распахнутых окон. И ветер, который оттуда дует, наверное, и создаёт все эти плохо передаваемые словами переживания зрителей.

КВ-7. Михаил Рогинский

🏛 Музей «Полторы комнаты», Санкт-Петербург, ул. Короленко, 14

📌 16.11.24 — 15.03.25

#прямосейчасвпетербурге

Предыстория такова: Михаил Рогинский умер в 2004 году во Франции, и его работы, которые оставались в Париже, должны были перейти к наследникам — вдове и сыну. Однако эти двое никак не могли договориться, как картины делить, разбирательство затянулось на годы. Два года назад стороны пришли к соглашению, и теперь работами, которые достались сыну, занимается галерея pop/off/art — в 2024 году открылась московская выставка. А вот вдова художника Лиана спустя несколько месяцев после соглашения умерла, люди, которые занимались картинами, не знали, что с ними делать, и работы всё это время пролежали на складе на юге Москвы. Условия хранения, сами понимаете, отнюдь не музейные. Их там нашел Максим Левченко, создатель музея «Полторы комнаты» и даже сумел договориться о выставке. То есть эти вещи можно увидеть, по сути, впервые.

Музеем «Полторы комнаты» занимался архитектор Александр Бродский, а его любимая стратегия — это зайти в пространство, посмотреть на него и сказать: «Как здесь хорошо, давайте всё так и оставим!». Что-то подобное он сказал, когда зашел в пустующую квартиру номер 7 по адресу Короленко, 14, где должна была открыться выставка Рогинского. «Так всё оставим» — это, конечно, иллюзия. Зрителю может показаться, что это просто пространство, где уже начался ремонт: профлисты на потолке, листы фанеры вместо пола, строительные светильники, посреди комнаты диваны и кресла, закрытые чехлами для мебели, осталась маленькая кухонька, где уже закипает чайник и лежат конфеты для гостей. На самом деле архитектор вмешивался в пространство: светильники, которые он принес, отражают свет от профлистов, и он получается идеально рассеянным, подчёркнуто немузейным, но в то же время все работы хорошо видно. Зеркало в конце коридора превращает его в бесконечный, и всё пространство становится сразу немножко потусторонним. Картины развешаны впритык, в так называемой «шпалерной развеске», характерной для XVII-XVIII веков. С одной стороны, двести работ нельзя разместить никак иначе, если не занять всю стену. С другой — это отсылка не к дворцам XVIII века, а к квартирным выставкам советского времени: тогда тоже было мало места и много работ, и чай для гостей тоже был.

Однако есть ещё очень важный момент. В западной традиции с ренессансных времён картина считалась окном в пейзаж. А в восточной — икона была окном в иную, подлинную реальность, из-за спин святых и аскетов к нам пробивался золотой свет Эдема, тусклый и таинственный в тёмном пространстве храма. Золотые фоны икон отражали отблески свеч и пропускали прихожан в своё глубинное пространство. А стены церкви, целиком записанные фресками, растворялись. По сути у православного храма не было никаких стен, вместо них фрески открывали проходы в мир горний, именно там пребывали верующие во время службы. С этой традицией много работал Тарковский. И именно к этой традиции отсылает нас Александр Бродский. На выставке стены тоже растворяются, а картины становятся множеством распахнутых окон. И ветер, который оттуда дует, наверное, и создаёт все эти плохо передаваемые словами переживания зрителей.

КВ-7. Михаил Рогинский

🏛 Музей «Полторы комнаты», Санкт-Петербург, ул. Короленко, 14

📌 16.11.24 — 15.03.25

#прямосейчасвпетербурге

BY Журнал «Искусство»

Share with your friend now:

group-telegram.com/iskusstvo/2642